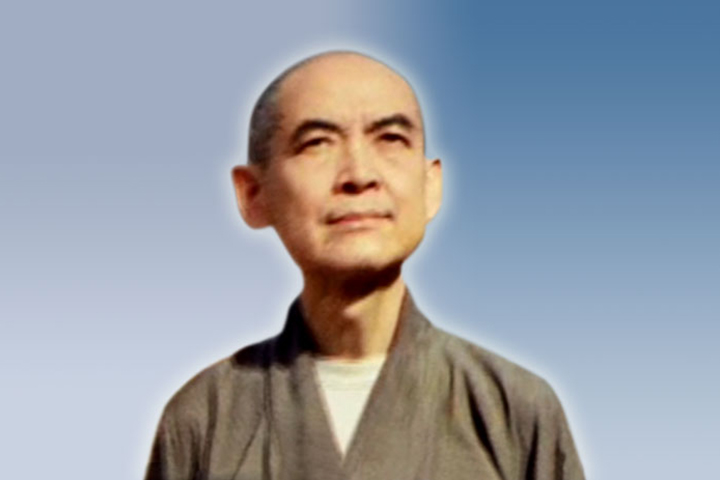

◆真如老師

善知識是大寶庫藏,而有幸值遇,人生會突然富足,猶如貧人得至寶,心也彷彿從黑暗走向光明一樣,充滿希望。

每個人都有此生一定要完成的事,而尋找善知識並追隨學法,那正是我最大的理想。

我被一種痛苦擊中,那即是生死問題,為什麼一定要有生老病死?這問題猶如火般的追擊著我。渴望善知識為我解釋生死的心也變成長長的痛,不知他在哪兒,去何處尋覓。如果沒有這個人為我解釋生死之結,該何以堪?懷著這樣的痛苦,膽小怯懦的我,也終於敢離開家鄉,踏上尋找善知識之旅。

就這樣走到了北京,猶如在滿天星辰中,尋找屬於自己的那顆璀璨之星。想藉著它的光明,在黑暗中也敢前行。一邊尋找善知識,一邊學習淨土念佛法門,一邊拚命地鑽研禪宗,從一切可能中探索著生從何來,死向何去。有一天,一位友人送給我一本《廣論》,那是我此生第一次看到《廣論》。捧讀之際,竟愛不釋手,看了一段時間後,被其中善知識、念死、菩提心等部分深深地觸動,所以就到處詢問有沒有哪位大德講《廣論》,幾經輾轉居然聽說有一位台灣的大德有講,問:「是每句都有講嗎?」答:「是。」聽後立即想得到那套講解的音檔。後來又到處尋找,終於一位法師幫忙借到了這套音檔,打開來迫不及待開始聽,一聽即是常師父的聲音,頃刻間眼淚就流下來了,彷彿一道陽光,照臨心上,獲救的感動瞬間充滿著內心,從此就再也離不開這樣的聲音。

那是一個夏日,我又和一群信佛並喜歡上早晚課的學生相遇,他們說要去拜見西黃寺的一位活佛,希望我也一起去。他們說不太容易見到,機會非常難得。我問:「什麼是活佛?」因為那之前完全沒有接觸過藏傳佛法。他們告訴我說:「就是轉世多生的成就高僧,有很多法力,還會咒語。」我問他們:「為什麼要去拜見?」他們說:「那是班禪大師的親傳弟子,最重要的是那位活佛會漢文,可以直接問問題。」然後我們就討論說要去問什麼。有一個學生說:「我想請活佛算卦,我要不要去留學?」還有一位說:「我想要了解學習藏傳佛法。」我們一起說著各自的願望,很期待拜會。而我還是想問那日夜揪著我的心,讓我無法安寧的問題:生死怎麼更快了脫?

於是那一天我們就早早坐了公交車,公交車下來又換了車,終於來到了西黃寺,走向了我的上師!

一進入西黃寺,映入眼簾的是,黃琉璃瓦的屋頂,亮麗在陽光下,紅牆蒼松,古色古香的寺院莊嚴肅穆,氣勢非凡。

還沒有到拜見的時間,他們就帶我去禮塔,穿過西側門,便見到那著名的清淨化城塔,是乾隆皇帝為六世班禪修建。六世班禪大師圓寂於西黃寺,據說是六世班禪的衣冠塔,距今已經兩百多年了。那是一座由大理石建成的塔,主塔高十五米,塔身潔白,欄杆外有一對白獅子,不知為什麼我好像在哪裡看過,就朝那對獅子跑過去。竟然拍了拍獅子的頭,而且還撫摸了那石獅的舌頭,那舌頭有些長好像很柔軟。當時有一位出家人正在繞塔,他光著腳,非常的虔誠專注。於是我也跟著繞,不知為何,竟然心潮澎湃不已,一直旋繞禮拜著,直到大家叫我,才離開。走進了一棟房子的大門,向右拐,出現了一條似乎很長的走廊。走廊不寬,靜靜的,也不是很亮,我們的腳步也慢下來了,不知為什麼彷彿走向遼闊,心裡迅速地安靜下來,安靜中卻有一種莫名的激動和篤定。突然覺得這一切很熟悉,彷彿命裡註定,我走向了那位大德,他早已不知在多麼久遠的時光就等在我的必經之路上,也許就是那走廊深處的某個靜室。這走向他的時光雖然好長好長,我聽著自己的腳步和心跳,但一定能走到、一定要走到!

在一扇門前,我們停下來,扣門。門打開了,一個印滿吉祥八寶的藏式的門簾,被掀開,一位法師請我們進來。我的眼睛一下子就看到那位,威儀端嚴地捧著長函的經典,戴著眼鏡,慈愛熟悉的笑容。心裡頓時發亮,這場景竟是如此的親切,好像在哪裡見過?我立刻高興極了!就拜下去。說真的!那一刻,覺得眼前這位活佛怎麼那麼像我的親人!尤其是,覺得好像我的爸爸。自此,我就有了師父!

仁波切最先傳我的是,「黃文殊」、「皈依發心」、還有「兜率眾神頌」等等,還有「金剛薩埵」等珍貴傳承。因為常常去拜見仁波切,總看到有一群又一群的居士或者出家人都在求法,等到他們求完了,我就說:「我可不可以聽?我也要學,讓我留下來吧!」幾乎每次仁波切都應允了,所以學了一些別人求的法,自己也很高興。

那時一直很想把聽《廣論》的事啟白仁波切,有一天終於有機會跟仁波切啟白:「我在聽《廣論》,是台灣的常師父講的。」然後仁波切聽了之後,很高興,說:「我知道這位法師,我知道!他在講《廣論》,一位漢地的法師講《廣論》,很神奇啊!你要認真聽,好好學!」於是我下一次就把自己的《廣論》筆記本,拿給仁波切看。本來以為仁波切看一眼,加持就行了。沒想到,仁波切拿過來,打開第一頁,一個字一個字看下來,一頁一頁非常非常認真地看完我的筆記本。我有些緊張,因為我的筆記本上,有各種畫,是自己創造的插圖,很擔心仁波切不許我畫。記得念死那一章,我就畫了一個大鐵錘,還放光,下面寫著「錘死貪著現世心」,諸如此類。

沒想到仁波切看完了,卻非常歡喜地說:「好好學、好好學,沒想到你學得這麼認真,太好太好了!」於是,就歡天喜地的把本子拿回來,繼續寫、繼續畫。隔了一段時間,去拜見仁波切。仁波切靜靜地對我說:「你現在《廣論》學得很好,你學《廣論》已經有基礎了,在這個基礎上有《廣論》的傳承是最好的。藏傳佛教所有的法都有傳承。所謂的傳承是什麼呢?譬如從《廣論》的傳承來說的話,它的涵義、它的內容是從釋迦牟尼佛親口傳出來的,一直傳到宗喀巴大師。從宗大師造了《菩提道次第廣論》的文字以後,由大師親口傳的《菩提道次第廣論》的口傳傳承,也一直傳到現在,並傳到了我的上師,如同《傳承上師祈請文》所說一般。我們的這個傳承,是拉卜楞寺阿拉拉科仁波切所傳下來的。如果能獲得《廣論》的口傳傳承,可以得到很大的加持,因為其根源是由大師親口傳的。《廣論》的傳承有很多種,除了口傳傳承以外,尚有「講誦」(謝嚨・ )及「引導」(赤・

)及「引導」(赤・ )的傳承;如果沒有得到傳承,為別人講法,是不如法的。」我聽完仁波切這段話後,了解了傳承的重要性,並生起無比的信心。當場就向仁波切求《菩提道次第廣論》的口傳傳承,仁波切也很歡喜地接受了我的請求。

)的傳承;如果沒有得到傳承,為別人講法,是不如法的。」我聽完仁波切這段話後,了解了傳承的重要性,並生起無比的信心。當場就向仁波切求《菩提道次第廣論》的口傳傳承,仁波切也很歡喜地接受了我的請求。

去接傳承的那天,馬上就到了,可是居然北京意外地下起大雪。整夜未停的大雪,一直到第二天,持續飄落的雪花,將偌大的北京變得銀裝素裹,路邊的樹也都瓊枝玉葉,晶瑩聖潔,真是如畫般的美麗。媽媽帶著我站在路邊等車,白色世界,像上師聖潔的心意,對我顯示著嚴謹,和那有如白雪般不染纖塵的清淨傳承。在大雪中等了很久,一邊等一邊祈求著,忽然間一輛車停下,車窗搖下來說:「你們要去哪?我送你們一程。」於是我們趕快坐上那車子,發現不是出租車,是一輛私家車。他拒絕收錢,他說:「只是怕你們在雪中站太久等不到車。」我心裡一陣感動!雪中送車勝於雪中送炭啊!

終於到了寺院,在那個大雪的傍晚,從六點到九點,仁波切開始給我上課。仁波切說:「我要傳的是嚨的傳承,這個傳承是清淨的,是我的上師傳給我的,我現在把它傳給你。」說完仁波切就打開經典,開始誦念《廣論》,世界變得安靜了,祥和與慈悲充滿著小小斗室。漸漸,宇宙彷彿消失了,只留下仁波切的聲音和身影。我們的心浸潤在那美妙流暢、如詩如歌般的古老旋律中,心向著無垠逐漸打開、打開,完全忘記了時光在流逝。就這樣,每天三小時,一連十五日,仁波切一直誦念著《廣論》,有時會解釋幾句。媽媽和我與一位法師,成為仁波切的漢族弟子中最先得到《廣論》傳承的人。

那時我能感覺到仁波切累,但每次勸仁波切休息一下,仁波切總說不累,只說:「能再學一遍《廣論》很高興!很高興!」過了幾年後我才知道,那段時間仁波切正在佛學院,傳授《寶生百法》的傳承,約有三百多個灌頂、隨許法的傳承。每天傳完法之後,還要再傳三個小時《廣論》的傳承給我,現在想來真是不忍又感動!上師為了把法留下來都看淡這份辛勞,將此視為己任。為弟子的我怎能將傳承容易看,不好好珍惜、頂戴呢?

就這樣,繼續學《廣論》,有一次就請問仁波切說:「《廣論》有沒有註釋?藏地的大德有沒有寫註釋?」仁波切說:「道次第的註釋在藏地可多了!好幾百種。」我驚訝說:「居然有這麼多!那有沒有一本翻譯過來呢?」我說:「在各大流通處好像都找不到。」仁波切說:「看起來是沒有人翻譯過。」我就請問說:「法尊法師當時翻譯了《廣論》,為什麼沒有翻譯一些註釋呢?後來也沒有譯師翻譯。」仁波切說:「啊!原因很多吧!」我說:「我好想好想有一本《廣論》的註釋啊!」於是我就請問仁波切說:「最著名的是哪幾本註釋?」仁波切說:「《四家合註》很著名。」聽到四家註,心中一震,忽覺千載難逢,不由自主跪下來跟仁波切說:「請您傳給我《四家合註》的講誦傳承吧!」然後我說:「我自己學《廣論》實在是很需要。聽常師父帶子已經對我有極大的幫助,但是我真的好想學毘缽舍那,想要徹底知道生死要怎樣了脫,求您一定要傳給我傳承啊!」仁波切說:「過去班禪大師在1987年創建了中國藏語系高級佛學院,我是第一屆的學僧,當時主要學習的課本就是《四家合註》。我在夏日東仁波切座前,經歷九個月的時間,聽完了《四家合註》的講誦。如果講《四家合註》,我想一方面是傳授傳承,一方面也可以用討論的方式一起學習吧!」從那時候開始,我就期盼著、渴望著,一有機會就跟仁波切啟白。彷彿窮子翹首渴望,那遠行的父親駕船歸來,承載著無量珍寶的傳承之舟,再度停泊於我心靈的渡口。

後來值遇到了常師父,就跟常師父說起:「跟仁波切一直希求但還沒有得到《四家合註》的傳承。」常師父就非常非常慎重地說:「唉呀!這個傳承非常非常重要,那你一定要求到,要以清淨的動機,不停地祈求,法緣才會成熟。」所以我又繼續祈求,有一天,仁波切打電話來,說他找到時間,可以講《四家合註》,聽了之後,真是欣喜若狂!

約定好了時間,正好那時,常師父也來到了我身邊,所以白天跟仁波切上四個小時,上午兩小時,下午兩小時,下課後再跟常師父彙報一下我聽到什麼,每次常師父都非常非常開心,常師父說:「我年齡大了,身體又不好,你們有這個福報學習要好好珍惜啊!這傳承從來沒有傳到漢地過,這是一件驚天動地的大事,龍天歡喜啊!」並且一直勉勵我說:「你一定要認真地聽,一定要好好地學,善知識難遇,教法難逢,不能辜負仁波切費這麼多心血來為你講課。」也就是在那個時候,仁波切和常師父見面了,非常歡喜,常師父讚美仁波切說:「能在寺院裡有這樣嚴格的規矩,在這個時代很不容易,用清淨的心在傳持教法,又如此重視聞思修,令人感動。」還教誡我說以後要去藏地各處求法的話,不要貿然自己就去,一定要跟隨一位有經驗的善知識去學、去求,一定要去請問仁波切,要多請問。

那段時間,除了上課,仁波切都在看經典,仁波切的書房裡有很多經典,仁波切好像從早到晚都在看。那段時間過得非常快樂,因為在聽《四家合註》的時候常常都會很感動,仁波切講解深入淺出,能動心意,有轉動相續的力量。所以每每在被仁波切的法語震到內心的時候,都覺得那個力量非常地強悍,而且聽完之後還帶有一種強大的實踐法的力量。所以真實地感覺到,得到傳承和沒得到傳承,在見解和行持的力道上,差別應該是很大的。

那時有得到講誦傳承,但是主要以討論的學習方式。之後因拉卜楞寺固嘉・智華格西為仁波切傳授了《四家合註》講誦傳承,所以仁波切就擁有了拉卜楞寺及嘉瓦仁波切的傳承。又過了一段時間,仁波切也在加拿大的佛學院傳了《四家合註》的講誦傳承,自此很多僧眾也擁有了這珍貴傳承,而我又完整聽了一遍,所以我前後得到兩次《四家合註》傳承。

討論學習的時候,最開心的是仁波切開許問問題,隨時可舉手提問。又像上學一樣,我是一個會有很多問題要請問的麻煩學生,而仁波切居然能用這種方式來教導我們,真是太開心了!有疑就問,有問有答,仁波切慈悲聽著我的問題,一一解釋。每天上課像在天上飛著一樣歡喜感動,開心自由啊!

最初決定開始聽傳承的時候,原本想請仁波切用漢文講,但仁波切說還是有翻譯的會比較精準,所以常師父就派鳳山寺一位法師來翻譯。最神奇的是有幾次,翻譯的法師譯完了,仁波切說:「不是這樣!」於是就用漢語自己翻譯一遍,就再重講一次。翻譯的法師聽後,也只好吐吐舌頭,說仁波切講的才是準確。

緊鑼密鼓的學習結束後,很想再有時間繼續學,也想說如果能有精力把聽過的部分整理出譯稿,並且出書的話,對自他的利益一定會很大。可是不幸降臨,常師父示寂!在可怕的打擊和悲痛中,鳳山寺的法師們開始了五大論學制,長達十多年的學習。在這十年之中,大量的藏文學習、大量的典籍背誦,還有辯論,已經完全沒有餘暇的體力和時間再來整理譯稿。這麼珍貴的法寶,結果沉寂了十多年。直到2014年,鳳山寺的法師剛一完成了五大論的第一輪學習,隨即開始準備譯稿。花了大量時間重新逐字逐句地聽,逐字逐句地譯,逐字逐句地校。也就是2014年同時開始翻譯《四家合註》的原文,所以費了這麼多年的時間,才有機會把《四家合註》的原文,與仁波切的《四家合註》的講稿全部對起來,終於完成了第一本譯註。

|  |

每天每天法師們聚在小小教室(小小桌椅,那是從其他學校退下來不用的桌子和椅子。雖然有些破舊,有些椅子還很小,因為是給小朋友坐的,但是大家已經很感恩,這就是最初的譯經院啊!)就這樣開始逐字逐句地翻譯,從春日翠柳扶疏到冬日白雪飄飛,一邊譯、一邊學習討論,感動於仁波切的講解深刻入心,有極大的加持力。在此世間能值遇如此謙虛而又深邃的智者,引領著我們趣入教典的密意,何幸之有!思及此珍貴法源,每每淚盈雙眸,不知以何語詮說此心啊!

確定追隨一位大乘師長,確認一個要成佛的理想,確認一條修菩提道的人生之路,一生不變乃至生生不變,那真是最最美好的事情。

一樹燦燦春花,也只源於那播下種子並悉心呵護的人,弟子今日的善行,哪一點不是善知識的加持、增長陪伴得來的?

延著心中那渴望之路,終於走到了他的面前,走進了有傳承的教藏法海。

雪山的溪流匯入了大河,這大河滋潤著萬類蒼生,包括小小的我。

生死之痛當你不去覺察,也許還感到些許安全自在,彷彿沒什麼感覺。但一旦覺察,是如此怵目驚心,出離苦輪怎能沒有善知識引導?

一位引航者,在黑暗中舉著火把走在我前面的人,甚或我知道前行的方向,可眼前的深坑,卻無力穿越。而那總是持著火把,回過頭來伸手相救,大力使我們脫離眼前乃至究竟險境的──即是善知識!我深恩的師長!我永久的皈依處!我將永遠禮敬並矢志追隨的至尊上師們啊!

|  |

【編者按】〈請法因緣〉一文,係真如老師為《四家合註入門》(哈爾瓦・嘉木樣洛周仁波切講記)所特撰,詳述求法歷程及傳承來源,本刊考量專題報導的完整性,特別選刊。